キーワードから探す

キーワードから探す

食材から探す

食材から探す

【掲載数トップ20】

>全食材一覧ページ

煮干しからとっただしはさっぱりとした味わいでみそ汁にぴったり。所要時間は浸水30分、煮だし15分。

材料

材料 作り方概要

作り方概要

作り方詳細

作り方詳細

丸ごと投入したらいけないというわけではありませんが…

取り除いた部分、特に頭は食べられます。ただワタは苦いので捨てることが多いです。

水に対して煮干し重量2%?

一般的に2%が多いです。調理師教科全書や大量調理の教本も2%にしています。私個人としては1%でもおいしいので、特に味の出る野菜の実を入れるときなどはそうしています。麩の味噌汁など味のプラスがなさそうな場合を2%として適宜減量するのがコスパ的にベストと思っています。

鍋に油を敷かずに入れて軽く火にかけ、中火くらいで軽く鍋を振る。香りが立ってくるまでの1分程度でOK。

煮干しの香りが好きな人のみ。匂いが勝ちすぎて嫌いという方もいると思うのでお好みで省略。

煎ることで香りが立つだしになります。

必須作業ではありません。実際我が家でもやらないことのほうが多いです。好みもありますし味噌汁の系統にもよります。味噌汁用以外でやると煮干しの匂いが勝ってしまって適切ではないことも多くなると思います。方法として紹介するために手順に含めました。

30分の理由は浸水時間による抽出率の変化グラフを見ると効率がいいからです。

※参考文献:学研書院 改訂新版 大量調理⁻品質管理と調理の実際⁻

30分以降は抽出率が横ばいになるかというとそうではなく時間とともに上昇します。ただ最初の30分までのほうがそれ以降よりも上昇率が高いです。というわけで30分。

水出しという方法もあるので、長く浸けて悪いことはほぼないです。我が家では夜味噌汁を作るとわかっている場合は朝に漬けはじめています(やっておくと晩御飯づくりがスムーズにスタートできますし)。

ただし暑い日は必ず冷蔵庫に入れてください。

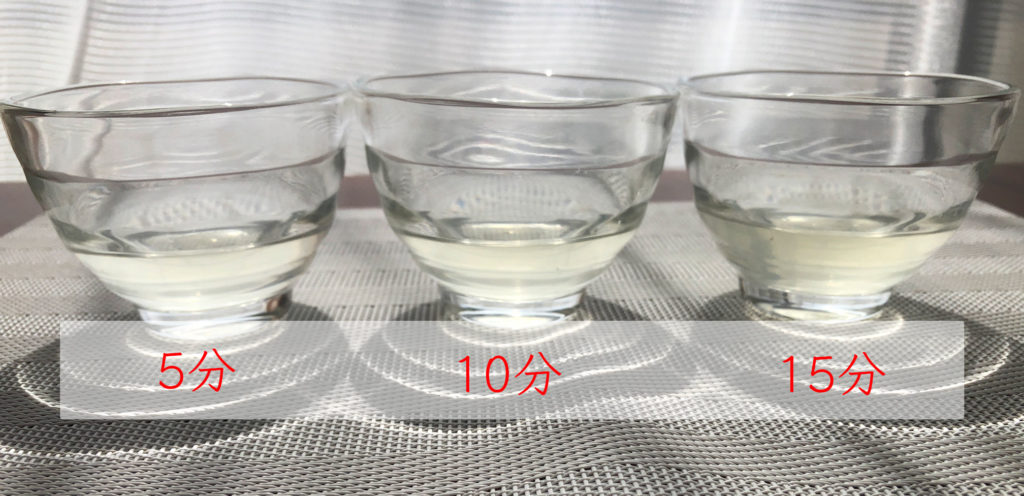

なぜ15分かというと、沸騰継続時間による浸出率のグラフ的に最も効率がいいからです。5分だと70%のところ、15分だと85%近くなります。その後は30分まで伸ばしても90%には届きません。

※参考文献:学研書院 改訂新版 大量調理⁻品質管理と調理の実際⁻

ただ逆にいうと5分でも7割は抽出できているわけなので、急いでいたり光熱費のほうが気になるという場合は5分にするという選択もありです。

私の個人的な体感でも5分よりは15分のほうが味が出たなと感じます。ガス代や調理にかけられる時間に余裕がある方はぜひ15分間。私はガス代との兼ね合いで10分程度加熱した後5分くらい放置して濾しています。家庭は実験室ではないのでデータ的に実証はできないですが余熱で抽出されるのでは?との考えです。

ペーパーを使った方がきれいに濾せますが、家庭でみそ汁にする場合は特に不要と思っています。我が家ではあえて粗めのざるで濾して細かい粉は一緒に飲んでいます。

まただしがらも食べられます。フライパンで火にかけ、甘辛くしてゴマをふったりとか。最近は一周まわってそのままつまんで食べるというパターンが多いです。だしが出てしまっているのでスカスカな味ですが、慣れるとそれはそれで悪くないです。

かんたんに

かんたんに本手順のうち最初の半分以上を省略可能です。1(頭とワタの除去、二つわり)と2(煎る)。

特に1について、我が家では味噌汁用なら丸ごと入れてしまうことも多いです。だしだけで味見すると臭みを感じても味噌を入れてしまえばほぼわからなくなるからです。

ではなぜこのレシピでは割っているのかというと実験データ上抽出率が高いこと、また調理師養成の教科書にも書いてあるからです。また割るという基本の方法を知っておくことで味噌汁以外の繊細な料理へと幅を広げやすくなります。

さらに浸水時間を10分、加熱時間を5分でも実験データ上はそこそこのだしをとれることが読み取れます。私自身この組み合わせでやることが多いですが、比較をしなければ十分味が出たなと感じます。

下は煮だし時間ごとの見た目の比較です。時間が延びるごとに色が濃くなっていますが、それほど変わらないとも言えます。

アレンジ

アレンジ煮干しを水につけるだけでうまみ成分を抽出する方法(水だし)があります。水だしにした方が臭みが少ないです。

また煮干しを粉末にするという方法もあります。この方法なら沸騰時間1分などでよいので時短+ガス代の節約ができます。

レシピ余談

レシピ余談我が家は味噌汁のだしは煮干しが多いです。煮干しは飽きが来にくいです。いつも適当な量と時間でやっていましたが、文献に当たりつつ計量実験を繰り返してレシピ化しました。

これまでいろんなやり方を試していますが正直明確にわかるほどの差はなかなかつきません。家庭で、特に味噌汁用としてやる場合は省略省略でもいいと思います。このレシピは調理師養成機関や大量調理の実験データ本が紹介していることを家庭用に落としこんで網羅してみたものです。

(参考文献)

調理師教科全書

大量調理⁻品質管理と調理の実際⁻

キーワードから探す

キーワードから探す 食材から探す

食材から探す【掲載数トップ20】

>全食材一覧ページ 料理ジャンルから探す

料理ジャンルから探す 献立から探す

献立から探す 調理方法から探す

調理方法から探す